| ← | ↑ | → |

II

Le matin de cet horrible jour, après avoir été assoupi pendant la nuit d'un sommeil de douleur, nous nous levâmes.

A 6 heures, on ouvrit notre porte et on vint chercher le livre de prières de Mme pour la messe de mon père ; nous crumes que nous allions descendre et nous eumes toujours cette espérance, jusqu'à ce que les cris de joie d'une populace égarée vinrent nous avertir que le crime étoit consommé.

L'aprèe-dine, ma mère demanda à voir Cléry, qui avoit été avec mon père dans ses derniers momens et qui l'avoit peut-être chargé de commissions pour ma mère, ce qui étoit vrai, car mon père avoit recommandé à Cléry de rendre à ma mère son anneau de mariage, disant qu'il ne s'en séparoit qu'avec la vie.

Il lui avoit aussi remis pour ma mère un paquet de ses cheveux, disant qu'il lui avoit été toujours cher.

Les municipaux dirent que Cléry étoit dans un état affreux et ne pouvoit pas venir.

Ma mère chargea de sa demande pour le conseil général les commissaires ainsi que demander de porter le deuil.

Cléry fut refusé, ma mère ne put le voir, on lui permit de porter le deuil.

Cléry passa encore un mois au Temple, ensuite il eut sa liberté.

Nous eumes un peu plus de liberté, les gardes croyant qu'on alloit nous renvoyer. Nous pûmes voir les personnes qui nous apportèrent des habits de deuil, mais en présence des municipaux.

Le chagrin que j'eus augmenta mon mal de pied ; on fit venir mon médecin, Brunier,1 et le chirurgien Lacaze, ils me guérirent en un mois.

Ma mère ne voulut pas descendre dans le jardin pour prendre l'air parce qu'il falloit passer devant la porte de mon père, et que cela lui faisoit trop de peine ; mais craignant que le manque d'air ne fît du mal à mon frère, elle demanda de monter sur la tour à la fin de février, ce qui lui fut accordé.

On s'apperçut, dans la chambre des municipaux, que le paquet scellé où étoit le cachet de mon père, son anneau et plusieurs autres choses, avoit été ouvert ; le scellé étoit cassé et le cachet emporté. Les municipaux s'en inquiétèrent, mais ils crurent à la fin que c'étoit un voleur qui avoit pris ce cachet où il y avoit de l'or. La personne qui l'avoit pris étoit bien intentionnée, ce n'est point un voleur. L'homme qui l'a ôté la fait pour le bien, mais il est mort.

Dumourier2 étant passé dehors de France, on nous resserra plus ; on construisit ce mur qui sépare le jardin, on mit des jalousies en haut et on boucha tous les trous avec soin, mais il n'eut rien de nouveau.

Le 25 mars, le feu prit à la cheminée le soir. Chaumet, procureur de la commune, vint pour la première fois voir ma mère et lui demanda si elle ne désiroit rien. Ma mère demanda seulement une porte de communication avec ma tante pour avoir plus d'air ; les municipaux en grognèrent.

Chaumet dit que c'étoit nécessaire à la santé, et qu'il en parleroit au conseil général.

Le lendemain, il revint à 10 heures du matin avec Pache, le maire, et Santerre, commandant général de la garde nationale.

Chaumet dit à sa mère qu'il avoit parlé de sa demande à la commune et qu'elle avoit été refusée.

Pache demanda aussi à ma mère si elle n'avoit point de plaintes à porter et si elle ne désiroit rien, ma mère dit que non.

Il y eut encore quelques municipaux sensibles qui adoucirent les chagrins de ma mère par leur sensibilité. Il y eut aussi un autre homme qui nous servoit qui rendit des services à mes parens et qui doit être aimé, estimé de toutes les personnes vertueuses. Je ne les nomme point de peur de les compromettre dans l'état où sont encore les choses, mais ils sont gravés dans mon cœur.

Les précautions redoublèrent, on empêcha Tison de voir sa fille ; il grogna avec assez de raison. Enfin, un jour, voyant entrer un étranger qui apportoit des affaires à ma Tante, la colère l'emporta de voir que cet homme entroit plutôt que sa fille ; il dit tout ce que l'on voulu.

Pache étant en bas, on fit descendre Tison ; il dit qu'il étoit très mécontent ; on lui demanda pourquoi ; il dit de ne pas voir sa fille, et de voir certains municipaux, qui ne se conduisoient pas bien, parlant bas à ma mère et à ma Tante.

On lui demanda leur nom, il les dit et assura être certain que nous avions des correspondances au dehors.

On lui en demanda les preuves : il dit qu'un jour, à souper, ma mère tirant son mouchoir laissa tomber un crayon, qu'un jour chez ma tante il avoit trouvé des pain enchanté et de la cire à cachete dans une bobèche.

Après cette dénonciation, qu'il signa, on fit venir sa femme, qui dit la même chose, accusa les mêmes municipaux, assura que nous avions eu une correspondance avec mon père pendant son procès, et dénonça le médecin Brunier, qui me traitoit pour mon pied, comme nous ayant appris des nouvelles. Elle signa, entraînée par son mari, ce qui lui causa bien des remords dans la suite. Elle vit sa fille le lendemain. La dénonciation fut faite le 19 d'avril.

Le 20 avril, à 10 heures et demie du soir, comme ma mère et moi nous venions de nous coucher, arriva Hébert et plusieurs autres municipaux qui nous lirent un arrêté de la commune qui ordonnoit de nous fouiller à discrétion, ce qu'ils firent exactement jusque sous les matelas.

Mon frère dormoit, ils l'arrachèrent de son lit avec dureté pour fouiller dedans. Ma mère le prit dans ses bras tout transi de froid.

Ils fouillèrent ensuite nos poches, ils ôtèrent à ma mère une adresse de marchand qu'elle avoit conservée, un bâton de cire à cacheter qu'ils trouvèrent chez ma Tante, et à moi ils me prirent un Sacré-Cœur de Jésus et une prière pour la France.

Leur visite ne finit qu'à 4 heures du matin ; ils firent un procès-verbal de ce qu'ils avoient trouvé et forcèrent ma Tante et ma mère à le signer. Ils étoient furieux de n'avoir trouvé que des bêtises ; ils ôtèrent le lendemain les scellés qui étoient dans l'appartement de mon père.

Trois jours après, ils revinrent et demandèrent ma tante en particulier. Ils l'interrogèrent sur un chapeau qu'ils avoient trouvé chez elle, ils lui demandèrent d'où elle l'avoit, depuis quand et pourquoi elle l'avoit gardé.

Elle dit qu'il avoit appartenu à mon père, qui le lui avoit donné dans les commencemens que nous étions au Temple, et qu'elle l'avoit toujours conservé pour l'amour de mon père.

Ils lui dirent qu'ils alloient le lui ôter comme chose suspecte.

Ma tante insista pour le garder, mais il n'y eut pas moyen ; ils la forcèrent de signer ce qu'elle venoit de dire, et jamais elle ne put ravoir ce chapeau.

Ma mère montoit tous les jours sur la tour pour prendre l'air.

Depuis quelque tems, mon frère se plaignoit de point de côté qui l'empêchoit de rire.

Enfin, le 9 de Mai, la fièvre le prit à 7 heures, assez fort, avec mal à la Tête et toujours un point de côté. Dans les premiers instans, il ne put pas rester couché parce qu'il étouffoit.

Ma mère s'inquiéta, demanda un médecin aux municipaux ; ils assurèrent ma mère que ce n'étoit rien, et que sa tendresse maternelle l'inquiétoit. Ils en parlèrent au conseil général et demandèrent de la part de ma mère le médecin Brunier.

Le conseil se moqua de la maladie de mon frère, parce que hébert l'avoit vu à 5 heures en bonne santé, la fièvre ne l'ayant pris que deux heures après, et on refusa absolument Brunier, qui avoit été dénoncé par Tison anciennement.

Cependant mon frère avoit la fièvre bien fort. Ma tante eut la bonté de venir prendre ma place dans la chambre de mon frère pour que je ne couchasse pas dans l'air de la fièvre ; elle prit mon lit, et moi j'allai coucher dans sa chambre.

La fièvre continua la nuit ainsi que le lendemain et le surlendemain, les accès revenoient plus fort le soir, mon frère cependant prenoit l'air tous les jours.

Ma mère avoit beau demander un médecin, on ne l'accordoit pas. Enfin le dimanche, trois jours après que mon frère eut la fièvre, étant tombé malade le jeudi, arriva Thierri,3 médecin des prison nommé par la commune pour soigner mon frère.

Comme il vint le matin, il trouva peu de fièvre à mon frère, mais ma mère lui ayant dit de revenir l'après-dîner, il la trouva très forte et désabusa les municipaux de l'idée où ils étoient que ma mère s'inquiétoit pour rien ; mais au contraire il leur dit que c'étoit plus sérieux que ma mère ne croyoit.

Thierri eut l'honnêteté d'aller consulter Brunier sur la maladie de mon frère et sur les remèdes qu'il falloit lui donner ; brunier, connoissant le tempérament de l'enfant dont il avoit eu soin depuis sa naissance, il donna quelques drogues à mon frère qui lui firent du bien.

Le mercredi il prit médecine et je revins coucher dans sa chambre. Ma mère avoit très peu [peur] de la médecine de mon frère, parce que la dernière fois qu'il en avoit pris il avoit eu des convulsions affreuses ; elle avoit peur qu'il en eût encore, seule comme elle étoit et sans secours.

Je ne dormis pas la nuit d'inquiétude ; mon frère prit bien sa médecine, elle ne lui fit heureusement pas de mal.

Quelques jours après, il en prit une seconde qui lui fit le même bien, excepté qu'il se trouva mal, mais de chaleur ; il n'eut plus la fièvre que des accès de tems en tems, et souvent son point de côté ; sa santé commença à se gâter et elle ne s'est jamais remise depuis, le changement de vie lui ayant fait beaucoup de mal.

Le 31 mai, nous entendîmes battre la générale et sonner le tocsin, sans qu'on voulût nous dire pourquoi il y avoit tant de bruit. On nous défendit de monter sur la tour pour prendre l'air, défense qui avoit toujours lieu quand il y avoit du bruit dans Paris comme ce jour-là.

Au commencement de juin, Chaumet vint avec hébert, un soir à 10 heures, et demanda à ma mère si elle ne désiroit rien et si elle n'avoit point de plaintes à porter. Ma mère se plaignit de la difficulté qu'elle avoit eu à avoir un médecin pour mon frère.

Ma tante demanda à hébert le chapeau qu'il lui avoit emporté, il dit que le conseil général n'avoit pas jugé à propos de le lui rendre.

Ma tante voyant que Chaumet ne s'en alloit pas, lui demanda pourquoi il étoit venu. Chaumet lui dit qu'il avoit fait la visite des prisons et qu'il étoit venu au Temple, toutes les prisons étant égales. Ma tante dit que non et qu'il y avoit des personnes qu'on retenoit justement et d'autres injustement.

Ils s'en allèrent, ils étoient ivres tous les deux.

Mon frère se trouva très mal une nuit, on fit venir dans la journée Thierri avec un chirurgien nommé Soupé et un bandagiste nommé Pipelet pour lui mettre un suspensoir pour une descente qu'il avoit.

Mde Tison devint folle, elle étoit inquiète de la maladie de mon frère, qu'elle aimoit beaucoup ; et, tourmenté par ses remords, depuis longtem elle languissoit ; enfin elle ne voulut plus prendre l'air et se mit un jour à parler toute seule. Elle ne parloit que de ses fautes et de la ruine de sa famille, de prison et d'échaffaud ; elle croyoit que les personnes qu'elle avoit dénoncé avoient péris.

Tous les soirs elle attendoit si elle ne verroit pas venir les municipaux qu'elle avoit dénoncée, et ne les voyant pas, elle se couchoit encore plus triste, faisoit des rêves affreux qui l'agitoit.

Les municipaux lui permirent de voir souvent sa fille, qu'elle aimoit.

Un jour que le portier qui ne savoit pas cet ordre avoit refusé sa fille, les municipaux la firent venir à 10 heures du soir ; cette heure effraya encore plus Mde Tison. Elle ne pouvoit pas croire que c'étoit sa fille, et croyoit qu'on venoit l'arrêter. Elle eut beaucoup de peine à se résoudre à descendre, et dans l'escalier elle disoit toujours à son mari : « Mon ami, on va nous conduire en prison. »

Elle vit sa fille et remonta avec un municipal. Au milieu de l'escalier, elle ne voulut plus ni monter ni descendre ; le municipal effrayé fit tout son possible pour la faire monter.

Arrivée en haut, elle ne voulut pas se coucher et ne fit que parler et crier, ce qui empêcha mes parens de dormir.

Le lendemain, le médecin la vit et la trouva bien folle ; elle étoit toujours aux pieds de ma mère, lui demandant pardon de ses fautes.

Il est impossible d'être meilleures que le furent ma mère et ma Tante pour cette femme dont elles n'avoient pas lieu de se louer. Elles la soignèrent, l'encouragèrent tout le tems qu'elle y fut.

Le lendemain, on l'ôta de la tour, on la mit au château ; ensuite sa folie augmentant de plus en plus, on la mit à l'hôtel-Dieu, et on mit auprès d'elle une femme espionne qui l'interrogea encore sur beaucoup de choses de la part du gouvernement. Les municipaux nous demandèrent du linge pour la femme qui en avoit eu soin quand elle étoit à la maison du Temple.

Ce 3 de juillet, à 10 heures du soir, on nous lut un décret de la convention qui portoit que mon frère seroit séparé de ma mère et mis dans l'appartement le plus sûr de la tour.

A peine mon frère l'eut entendu qu'il jetta les hauts cris et se jetta dans les bras de ma mère, demandant de n'en être pas séparée.

Ma mère fut saisie aussi de ce cruel ordre et ne voulut pas donner mon frère, et défendit le lit où il étoit contre les municipaux.

Ceux-ci vouloient l'avoir, menaçoit d'employer la violence et de faire monter la garde pour l'emmener de force.

Une heure se passa en pourparlers, en injures et en menace des municipaux, en défense et en pleurs de nous tous. Enfin ma mère consentit à rendre son fils ; nous le levâmes, et après qu'il fut habillé, ma mère le remit dans les mains des municipaux en le baignant de ses pleurs, comme si elle eût prévu dans l'avenir qu'elle ne le reverroit plus.

Ce pauvre petit nous embrassa tous bien tendrement, et il sortit en pleurs avec ses gens.

Ma mère chargea les municipaux qui s'en alloient de demander instamment au conseil général de voir son fils, ne fûssent qu'aux repas ; ils s'en chargèrent.

Ma mère se croyoit au comble du malheur par la séparation de son fils ; elle le croyoit cependant entre les mains d'un homme instruit et honnête ; sa désolation augmenta quand elle sut que c'étoit Simon, cordonnier, qu'elle avoit connu municipal, qui étoit chargé de la personne de son malheureux enfant.

Ma mère redemanda plusieurs fois de le voir sans pouvoir l'obtenir ; mon frère, de son côté, pleura deux jours entiers sans pouvoir se consoler et demanda de nous voir.

Les municipaux ne restèrent plus chez ma mère ; nous fûmes jour et nuit enfermés sous verroux ; les gardes ne venoient que trois fois par jour pour apporter les repas et faire la visite des barreaux de fer des fenêtres pour voir si ils étoient en ordre.

Nous montions souvent sur la Tour. Mon frère y montoit tous les jours, et le seul plaisir de ma mère étoit de le voir passer de loin par une petite fenêtre ; elle y restoit des heures pour guetter l'instant de voir cet enfant si chéri.

Ma mère n'en savoit des nouvelles que très peu par des municipaux et par Tison, qui descendoit les jours de blanchissage, voyoit Simon, et là en savoit des nouvelles.

Tison tâcha de réparer sa conduite ; il se conduisit mieux, dit à ma mère quelques nouvelles, mais peu.

Simon maltraitoit très fort mon frère de ce qu'il pleuroit d'être séparé de nous ; cet enfant, saisi, n'osa plus verser de larmes.

La convention, — sous un faux bruit qui couroit qu'on avoit vu mon frère sur le boulevard, la garde grognoit de ne pas le voir et disoit qu'il n'étoit plus au Temple, — la convention le fit descendre au jardin pour qu'on le voye.

Mon frère se plaignit d'être séparé de ma mère et demanda à voir la loi qui l'ordonnoit.

Les membres étant montés chez ma mère, elle leur porta plainte de la cruauté qu'on avoit eue de lui ôter son fils ; ils répondirent que c'étoit des mesures qu'ils avoient cru nécessaires de prendre.

Henriot, nouveau général, vint aussi nous voir ; ses manières brusques nous étonnèrent. Du moment que cet homme entroit dans la chambre jusqu'à ce qu'il sortoit, cet homme ne faisoit que jurer.

Le 2 d'août, à deux heures du matin, on vint nous éveiller pour lire à ma mère un décret de la convention qui ordonnoit que sur réquisition du procureur de la commune, ma mère seroit conduite à la conciergerie pour qu'on lui fasse son procès.

Ma mère entendit ce décret sans s'émouvoir ; ma tante et moi nous demandâmes tout de suite de suivre ma mère, mais comme le décret ne le disoit pas, on nous le refusa.

Ma Mère fit le paquet de ses hardes ; les municipaux ne la quittèrent pas, elle fut obligée de s'habiller devant eux. On lui demanda ses poches, qu'elle donna ; ils les fouillèrent, ôtèrent tout ce qui étoit dedans, quoique cela ne fût point du tout important, en firent un paquet qu'ils dirent qu'on ouvriroit au tribunal révolutionnaire devant ma mère. ILs ne lui laissèrent qu'un mouchoir et un flacon, de peur qu'elle ne se trouva mal.

Ma mère partit enfin après m'avoir bien embrassée et m'avoir recommandé d'avoir du courage et soin de ma santé. Je ne répondis [rien] à ma mère, bien convaincue que je la voyois pour la dernière fois.

Ma Mère s'arrêta encore au bas de la Tour, parce que les municipaux firent un procès-verbal pour se décharger de sa personne.

En sortant, ma Mère s'attrapa la tête au guichet, ne le croyant pas si bas ; elle ne se fit pourtant pas beaucoup de mal ; ensuite elle monta en voiture avec un municipal et deux gendarmes.

Arrivée à la conciergerie, on la mit dans la chambre la plus humide et mal-saine de la prison. Elle eut toujours un gendarme avec elle, qui ne la quitta ni jour ni nuit.

Ma Tante et moi, inconsolables, nous passâmes la nuit dans les larmes. On avoit assuré à ma tante, quand ma mère [partit], qu'elle pouvoit être tranquille et qu'il ne lui arriveroit jamais rien. C'étoit une grande consolation pour moi de n'être pas séparé d'une tante que j'aimois tant, mais, hélas ! tout changea et je l'ai perdue.

Le lendemain du départ de ma mère, ma Tante demanda encore instamment en son nom et au mien d'être réunie à ma Mère ; nous ne pûmes jamais l'obtenir, ainsi que de savoir de ses nouvelles. Ma tante et moi nous le demandâmes bien souvent et nous ne pûmes jamais l'obtenir.

Comme nous savions que ma mère ne pouvoit pas boire de l'eau de rivière parce qu'elle lui faisoit mal, nous demandâmes aux municipaux de faire porter à ma Mère de l'eau de Viledarvré,4 qui venoit tous les jours au Temple ; ils y consentirent, prirent un arrêté, mais il arriva un autre de leurs collègues qui s'y opposa.

Quelques jours après, ma Mère envoya demander de ses affaires et entr'autre son tricot qu'elle aimoit beaucoup, parce qu'elle faisoit une paire de bas pour mon [frère] ; nous le lui envoyâmes, mais nous sûmes depuis qu'on ne le lui avoit pas donné, depeur qu'elle ne se fît mal avec les aiguilles.

Nous savions un peu de nouvelles de mon frère par les municipaux, cela ne dura pas longtemps. Nous l'entendions tous les jours chanter avec Simon la carmagnole, l'air des Marseillois et mille autres horreurs.

Simon lui mit le bonnet rouge sur la tête et une carmagnole dessus le corps. Il lui faisoit chanter aux fenêtres pour être entendu de la garde avec des juremens affreux contre Dieu, sa famille et les Aristocrates. Ma mère, heureusement, n'entendit pas toutes ces horreurs, elle étoit partie.

Avant son départ, on étoit venu chercher chez nous les habits de couleur de mon frère ; ma mère dit qu'elle espereroit qu'il ne quitteroit pas le deuil, mais c'étoit la première chose que Simon avoit faite de lui ôter son habit noir.

Le changement de vie et les mauvais traitements rendirent mon frère malade à la fin d'août. Simon le faisoit manger horriblement ainsi que beaucoup boire de vin, que mon frère détestoit ; tout cela lui donna la fièvre ; il prit une médecine qui ne lui fit pas de bien et sa santé se dérangea. Il étoit extrêmement engraissé, mais pas très grandi. Simon cependant lui faisoit faire de l'exercice et prendre l'air sur la tour.

Je fus incommodée, au commencement de 7bre, d'inquiétude sur ma Mère ; je n'entendois pas battre le tambour que je ne craignois un nouveau 2 7bre.

Nous passâmes le mois de septembre assez tranquillement, nous montions sur la Tour tous les jours, les municipaux faisoient la visite exactement trois fois par jour, mais leur sévérité n'empêcha pas que nous sûmes des nouvelles, et particulièrement de ma mère, dont nous étions inquietes.

Nous apprîmes qu'on l'accusoit d'avoir eu des correspondances au dehors. Aussitôt, nous jettâmes nos écritoires et nos crayons, craignant qu'on nous fit déshabiller devant Mde Simon et que les choses que nous avions ne compromissent ma mère. Nous les avions toujours conservés, de l'encre, des plumes et des crayons, malgré les fouilles ; je ne crains plus de le dire, puisque mes parens ne sont plus !

Nous sûmes aussi que ma mère avoit pensé se sauver, que la femme du concierge étoit sensible et avoit soin de ma mère. Nous apprîmes après qu'elle avoit subi un interrogatoire secret, mais sans savoir sur quoi.

Les municipaux vinrent encore nous demander du linge pour ma mère, mais ne voulurent pas nous dire des nouvelles de sa santé. On nous ôta la tapisserie que nous avions, croyant que c'étoient des caractères magiques et dangereuses.

Le 21 de 7bre, à une heure du matin, arriva hébert et plusieurs municipaux pour exécuter un arrêté de la commune qui portoit que nous serions resserré beaucoup davantage. Il ordonnoit que ma tante et moi nous resterions ensemble, que Tison nous seroit ôté et mis dans la Tourelle pour y rester prisonnier, que nous serions réduites au pur nécessaire, que nous aurions un tour à notre porte d'entrée par lequel on feroit passer les aliments, qu'excepté henriot, le porteur d'eau et de bois, personne n'entreroit dans nos chambres.

Le tour à la porte ne fut pas exécutée, et les municipaux entroient trois fois par jour et faisoient strictement la visite des barreaux de fer, des armoires et des commodes.

Nous fûmes obligées de faire nous-mêmes nos lits et de balayer nos chambres, chose qui duroit longtems par le peu d'habitude que nous en avions dans le commencemens. Nous n'eûmes plus dutout personne pour nous servir.

hébert, en emmenant Tison, dit à ma tante : « Dans la république françoise, l'égalité étant la première des lois, et dans les prisons les détenus n'ayant personne pour les servir, il alloit ôter Tison ; » ma tante ne dit rien.

On nous ôta toutes les commodités pour nous traiter avec dureté ; nous ne pûmes même pas avoir le nécessaire. Quand nos repas arrivoient, on fermoit brusquement la porte, pour que nous ne vissions pas les gens qui les apportoient.

Nous ne pûmes plus savoir aucune nouvelle, excepté par les colporteurs, et encore très mal. On nous défendit de monter sur la Tour, on nous ôta nos draps de peur que nous ne descendimes par la fenêtre, on nous en donna de sales et gros.

Je crois que c'est dans ce temps là qu'a commencé le procès de ma mère ; j'ai appris depuis sa mort, qu'on avoit voulu la faire sauver de la conciergerie et que par malheur ce charmant dessein n'avoit pas réussi. On m'a assuré que les gendarmes qui la gardoient et la femme du concierge étoient gagnés, et qu'elle avoit vu plusieurs personnes dans sa prison, entr'autre un prêtre qui lui a administré les sacremens qu'elle a reçu avec grande piété.

Le coup manqua de se sauver parce qu'on lui avoit recommandé de parler à la seconde garde, qu'elle s'étoit trompée et avoit parlé à la première. D'autres disent qu'elle étoit déjà hors de sa chambre et avoit descendu l'escalier quand un gendarme s'opposa à son départ quoiqu'il fût gagné, et qu'il obligea ma mère de rentrer chez elle, ce qui fit échouer l'entreprise.

Nous ne sûmes rien de tout cela dans le tems. Nous apprîmes seulement que ma mère avoit vu un chevalier de St Louis qui lui avoit donné un œillet dans lequel étoit un billet ; mais comme nous fûmes resserrée, nous ne pûmes pas en savoir la suite.

Tous les jours nous avions des visites et des fouilles des municipaux. Le 24 7bre, entr'autre, ils arrivèrent à 4 heures pour faire une visite complette et ôter l'argenterie et la porcelaine ; ils emportèrent le peu qu'ils trouvèrent chez nous, mais n'ayant pas trouvé leur compte, ils eurent la bassesse de nous accuser d'en avoir volé. Quelle indignité, tandis que c'étoient leurs collègues qui l'avoit pris.

Dans la commode de ma Tante, ils trouvèrent un rouleau d'or ; ils s'en emparèrent sur-le-champ, et ensuite interrogèrent soigneusement ma Tante sur qui lui avoit donné cet or, depuis quand et pourquoi elle l'avoit conservé. Ma tante dit que c'étoit Mde de Lamballe qui le lui avoit donné après le 10 août et que malgré les fouilles elle l'avoit conservé.

Ils lui demandèrent qui l'avoit donné à Mde de Lamballe, ma tante ne voulut pas le dire. Ils m'interrogèrent aussi, me demandèrent mon nom et nous firent signer leur procès-verbal.

Le 8 d'Octobre, à midi, comme nous venions de finir nos chambres et que nous nous habillions, arriva Pache, Chaumet, David, membres de la convention, avec plusieurs municipaux ; ma Tante ouvrit quand elle fut habillée et Pache, se retournant vers moi, me pria de descendre.

Ma Tante demande de me suivre, on le lui refusa. Elle demanda si je remonterois, on l'en assura et Chaumet lui dit : « Vous pouvez compter sur la parole d'un bon républicain, elle remontera. »

J'embrassai ma tante et je descendis ; j'étois très embarrassée, c'étoit la première fois que je me trouvois seule avec une douzaine d'hommes, je ne savois ce qu'ils me vouloient ; enfin je me recommandai à Dieu et je descendis.

Chaumet, dans l'escalier, voulut me faire des politesses, je n'y répondis pas. Arrivé chez mon frère, je l'embrassai tendrement ; Mde Simon me l'arracha et me dit de passer dans l'autre chambre. Chaumet me dit de m'y asseoir, ce que je fis ; il s'assit en face de moi : un municipal prit la plume.

Chaumet me demanda mon nom.

« Thérèse.

— Dites la vérité.

— Oui, monsieur.

— Cela ne regarde ni vous, ni vos parens.

— Cela ne regarde pas ma mère ?

— Non, mais des personnes qui n'ont pas fait leur devoir. Connaissez-vous les citoyens Toulan, le Pitre, Vincent, Bruno, Beugnot, Moels,5 Michonis ?

— Non.

— Comment ! vous ne les connaissez pas ! on les accuse pourtant d'avoir parlé à vos parens et de leur avoir appris des nouvelles du dehors.

— Non, monsieur, cela est faux.

— Surtout Toulan, un petit gascon qui venoit souvent.

— Je ne le connois pas plus que les autre.

— Vous souvenez-vous d'un jour où vous êtes restez seule dans une tourelle avec votre frère ?

— Oui.

— Vos parens vous y avez mis pour parler plus à leur aise avec ces gens-là.

— Non, monsieur, mais pour nous accoutumer au froid.

— Que fites-vous dans cette tourelle ?

— Nous parlâmes.

— Et en sortant vous êtes-vous apperçue qu'ils parloient à vos parens ?

— J'ai pris un livre, j'ignore ce qui s'est passé. »

Chaumet m'interrogea ensuite sur mille vilaines choses dont on accusoit ma mère ; je répondis avec vérité que cela n'étoit pas vrai, mais une infâme calomnie ; ils insistèrent beaucoup, mais je m'en tins toujours sur la négative, qui étoit la vérité.

Il me parla ensuite de Varennes, me fit beaucoup de questions auxquelles je répondis le mieux que je pus sans compromettre personne.

Enfin mon interrogatoire finit à 3 heures. Je demandai avec chaleur à Chaumet d'être réunie à ma mère, disant avec vérité que je l'avois déjà demandé avec ma Tante plus de mille fois.

« Je n'y peux rien.

— Quoi ! monsieur, vous ne pouvez pas l'obtenir du conseil général !

— Je n'y ai aucune autorité. »

Il me fit ensuite reconduire chez moi avec trois municipaux et me recommanda de ne rien dire à ma Tante, qu'on alloit aussi faire descendre.

En arrivant, j'embrassai ma Tante ; on lui dit de descendre, ce qu'elle fut, on lui fit les mêmes questions qu'à moi ; elle répondit à peu près les mêmes choses que moi.

Elle dit qu'elle connoissoit de nom et de visage les municipaux dont on lui parloit, mais elle nia toute correspondance au dehors, ainsi que toutes les autres vilaines choses sur quoi l'on m'avoit interrogée.

Elle remonta à 4 heures ; son interrogatoire ne dura qu'une heure et le mien en avoit duré 3.

Chaumet nous avoit assuré que cela ne regardoit ni ma mère ni nous ; mais nous jugeâmes bien qu'il nous avoit trompé ; nous eûmes, hélas ! raison, car ils interrogèrent ma mère et la jugèrent peu de tems après.

Je ne sais pas bien l'histoire du procès de ma mère, j'en dirai seulement ce que j'ai pu découvrir.

Elle eut deux défenseurs Mrs du Coudrai6 et Chauvau.7 On fit paraître devant elle énormément de personnes ; Simon et Mathé, guichetiers du Temple, y comparurent. Ma mère avoit aussi dans son portefeuille une adresse de plusieurs personnes, on les fit venir au tribunal, entre autres Brunier, le médecin. On lui demanda s'il connoissoit ma mère.

« Oui.

— Depuis quand ?

— Depuis 1778, qu'elle m'a confié le soin de la santé de ses enfans.

— Avez-vous, quand vous avez [été] au Temple, procuré aux détenus des correspondances du dehors ?

— Non. »

Et ma mère reprit :

« Le médecin brunier n'est jamais venu au Temple et ne nous a approché qu'en présence d'un municipal. »

Enfin, chose inouie, l'interrogatoire de ma mère dura sans discontinuer trois jours et trois nuits ; on lui reprocha toutes les choses indignes sur quoi Chaumet nous avoit interrogé. Elle répondit à cette infâme accusation : « J'en appelle à toutes les mères sensibles », réponse qui attendrit le peuple ; les juges eurent peur et se dépêchèrent de la condamner à mort.

Ma Mère, qui avoit beaucoup de religion, depuis qu'elle étoit à la conciergerie, entendit sa sentence avec calme et courage ; on lui donna un prêtre jureur pour ses derniers momens, elle ne voulut pas s'en servir.

Quoi que lui dit cet homme, ma mère lui répondit avec douceur, mais ne voulut pas se servir de son ministère. Elle se mit à genoux, pria Dieu toute seule pendant longtems, soupa un peu, ensuite se coucha et dormit quelques heures.

Le lendemain, ayant fait à Dieu le sacrifice de sa vie, elle alla à la mort avec courage, au milieu des injures qu'un malheureux peuple égaré jettoit sur elle.

Son courage ne l'abandonna pas sur la chârette ni sur l'échaffaud ; elle en montra autant dans sa mort que dans sa vie.

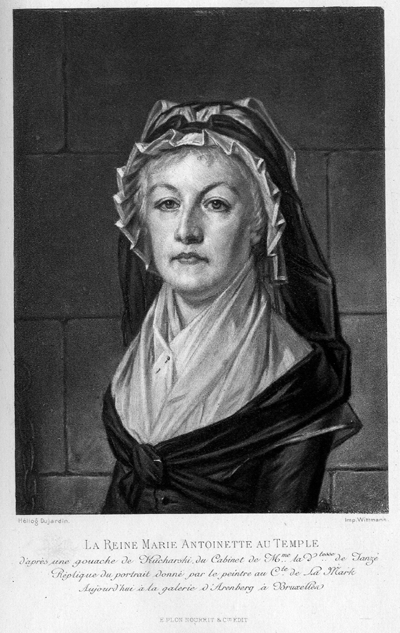

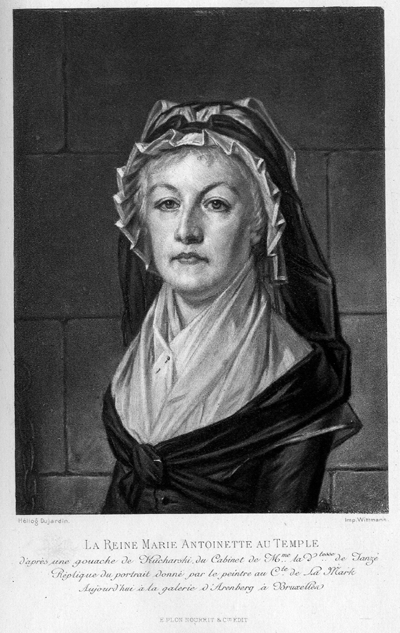

Ainsi mourut, le 16 octobre 1793, Marie-Antoinette-Josèphe-Jeanne de Lorraine, fille des empereurs et femme d'un Roi de france. Elle étoit âgée de 37 ans 11 mois, ayant été en France 23 [ans] depuis qu'elle étoit mariée, et morte 8 mois après le roi Louis 16, son mari.

Notes

1. Brunyer.

2. Dumouriez.

3. Thierry.

4. Ville-d'Avray.

5. Moelle.

6. Du Coudray.

7. Chauveau.

Mémoire écrit par Marie-Thérèse-Charlotte de France sur la captivité des princes et princesses ses parents. Depuis le 10 août 1792 jusqu'à la mort de son frère arrivée le 9 juin 1795. Publié sur le manuscrit autographe appartenant à Madame la Duchesse de Madrid. Paris : Librairie Plon, n.d [1892]. II, pp. 96-138.

This page is by James Eason.